近日,省農業科學院黃河三角洲現代農業示范基地開展了省現代農業產業技術體系中草藥體系“鹽生藥材種植模式創新觀摩”活動。從現場決明和板藍根種植小區比對可以直觀看到高臺和平畦的生長狀況差異,三階效果中右側因為缺少底溝而有地面積水,左側有底溝排水效果良好。

為應對黃三角地區近年夏秋降水集中,內澇頻發,中藥材減產嚴重的情況,在原省農業主推技術“皂角(高臺)-薄荷(低畦)栽培模式”基礎上,研究團隊創造性地采用高臺-平畦-底溝為主體結構的三級階梯模式,結合高臺覆蓋,實現旱季保水抑鹽、雨季排澇洗鹽。

調查結果顯示,播種時不同地形20cm土層土壤pH值和含鹽量差異不明顯,灌溉和雨季后高臺上20cm土層土壤pH值、含鹽量和土壤含水量均低于平畦,有利于植物生長。決明出苗和保苗差異不大,高臺生物量和產量高于平畦;板藍根出苗差異不大,高臺保苗和生長狀況顯著高于平畦。高臺上決明平均株高、平均分枝數、平均莢果數均高于平畦,分別提高13.97%,135.71%和27.55%;高臺上的板藍根平均存苗率、平均株高、平均葉片數、平均單株鮮重也均高于平畦,分別提高52.97%,47.13%,87.5%和270.48%。

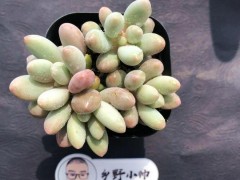

試驗結果表明,高臺-平畦-底溝為主體結構的三級階梯模式雨季可以充分排澇洗鹽壓堿,改善中藥材生長環境,其中高臺適于不耐水濕的根類藥材生產,平畦則可栽培相對較耐澇的其他藥材。研究團隊還分析了采集和引進了益母草、蒲公英、射干、車前、蛇床子等耐鹽堿中藥材,對其環境適應性進行了比對研究。

據了解,研究團隊所依托的省中草藥體系2011年起即關注與在鹽堿地中藥材方面的研究與示范,由林業企業委托開展林下中藥材品種選擇和配套栽培技術研究。2014年起與當地企業共同承擔省星火計劃項目,2015年開展了系統性研究。針對黃河沿岸鹽堿地土壤瘠薄、表層土壤板結、春季干旱、夏季雨澇、雜草多發等基本情況,開展了針對性的適應性品種選育、土壤改良和生態栽培模式構建等研究工作。篩選出適合鹽堿地生長的板藍根、決明子、薄荷、蛇床子、防風等30余種中藥材,選育出耐鹽堿、高產優質板藍根品種3個。

團隊還研制了以食用菌菌渣為主要原料的中藥材專用有機基質,將鹽堿地薄荷產量提高50%以上。連續施用2-3年,再結合還田,即可將土壤有機質穩定在2%以上。研發了適合林地的林藥模式(皂角(高臺)-薄荷(低畦)、白蠟-板藍根、酸棗-艾草等)、便于輪作的藥藥模式(射干-決明、土木香-蛇床子等)、適于農田的糧藥模式(高粱-薄荷、小麥/玉米-蛇床子等),其中皂角(高臺)-薄荷(低畦)栽培模式被遴選為山東省農業主推技術。共建設鹽生藥材試驗基地2處,示范基地4處,重點示范鹽生藥材品種12個,配套高效栽培模式3套。